年齢:24歳 性別:男性

居住地:三重県伊勢市

出身地:大阪府和泉市

職業:大学院生(神道科)

参拝回数:数えきれないほど多数

参拝頻度:一ヵ月に一回

主な質問項目

①神道の勉強をすることになったきっかけについて、いつからそう思ったのか、志したのか。

②神道の勉強をしていること、または、伊勢神宮で奉仕していることは自分自身の心に何か影響をもたらしているか。

③伊勢神宮に来る参拝者はどのように思って参拝していると思うか。

④伊勢神宮のことをどのように感じているか。また、自分自身にとってどのような存在か。

⑤伊勢神宮以外で定期的に奉仕している神社はあるか、あるとすれば、伊勢神宮と比べてどのような違いがあるか。

⑥伊勢神宮に祀られている神様との関係をどのように感じているか。

2018年12月にインタビューを行った。所要時間は約21分である。以下には、全ての逐語録ではなく、本研究の趣旨に関連する発話を選んで、被面接者から語られた言葉(語り)を編集して記述する。それを踏まえながら考察を進めることとする。したがって、必ずしも当人の発話そのままの記録ではない箇所もある。その場合は発話上のニュアンス等が変わらないように留意して記述する。

質問項目①の「神道の勉強をすることになったきっかけについて、いつからそう思ったのか、志したのか」では、Aさんの経歴を教えてもらうような形となった。

Aさんが大学で神職の課程に進んだきっかけは、Aさん自身が神社に参拝することや、いろんな神社に行くのが好きだったこと、そこからさらに、日本神話に興味を持ったことである。そして、高校時代の先生からの勧めもあった。大学が伊勢の神宮のおひざもとであることから、伊勢の地を選び、勉強している。

質問項目②の「神道の勉強をしていること、または、伊勢神宮で奉仕していることは自分自身の心に何か影響をもたらしているか」では以下のような語りがあった。

伊勢神宮で、その、奉仕したことは何回かあるのですが、5年前に式年遷宮があったときに、手伝ってくれる大学生を何人か募集していまして、おそらく神職課程の学生は一回二回くらいは全員がその奉仕に行ったわけですが、当時、私もそれに行きたかったので、空きが出たら入りますと何回も言って、結局十何回も行ったのですが、それで、やることといえばずっと、授与所でお参りの頒布だったのですが、本当にこういろんな人が来るんだなあというのが大きい印象でした。何というか、本当にこう熱心な信仰心を持ってくる方もいれば、本当に観光という感じで、何かアミューズメントパークのような感じで来る方もいて、それでもお守りをお受けするという点に関しては変わらないので、そういう人たちにどのように接するかというのを、現場の神職さんの姿を見て、学べたというのがすごく勉強になったというところです。

(中略)

伊勢神宮のご本殿のところで、いわゆる御影内参拝という普通の人は行けない垣の中に入って参拝するところの誘導をやらせていただいたのです。その時もやっぱりいろんな人がいるなあという、特にやっぱり、わざわざ御垣の中に入って参拝する方って本当に熱心な方が多くて。いや、やっぱりこう入場料を払って、という感覚の人もいなくもなかったのですが。特にすごく印象に残ったのが、全身ピンクとか赤とかそいう系の服を着た、髪も染めて、化粧もどぎついおばさんが来られて参拝して、終わった後に、「私が参拝したら、カーテンの向こうが…」カーテンがかかっていて、白い布のことだと思うのですけど、「カーテンの向こうがパッと光ったんですけど、あれは神様が現れたということでしょうか。」と言っていた方がいて、何を言ってんだろうと思わなくもなかったんですが、私には見えないものが見えていたんじゃないかなと今になって思います。

この部分では伊勢神宮に奉仕している間に出会ったさまざま人について語られた。Aさんは、伊勢神宮に奉仕する中で、熱心な信仰の人からそうでない人まで、さまざまな人と関わられたようである。それを実感したうえで、自身がどのように接するか、学ぶ機会となったようである。また、小さい子どもから、大人、また結構高齢の方まで、さまざまな人が伊勢神宮に来ているということ、また、それが、一年中であるということから、お参りに来る目的はどうであれ、伊勢神宮が老若男女問わず、誰からも慕われているということが分かる。

質問項目③の「伊勢神宮に来る参拝者はどのように思って参拝していると思うか。」に対して以下のように語られた。

県外とか遠いところから来る方は本当に、一生に一度の機会とか思って来られる方も、結構いると思いますし、そういう方々は、せっかくわざわざ来たんだからちゃんと参拝していこうっていうような感じかなと思います。一方、近くに住んでいる人たちは…私の感覚だと…いつでも行けるので…ちょっと気が向いたから行くか…みたいな感じだと思います。

一生に一度、という言葉が出てくるあたり、昔の時代の「お伊勢参り」の名残という感じがする。昔は現代のような公共交通機関もなかったわけで、「お伊勢参り」は簡単にできるものではなかったはずである。筆者には、一生に一度くらいしか行くことができないというような感覚は、今では希薄になってきているように思っていたが、今でも、一生に一度はお伊勢参りを、というような心境の人もいるようである。一生に一度でよいから伊勢神宮にお参りするという感覚は、裏を返せば、伊勢神宮がそれだけ人々の心のどこかに根付いていることの証であり、またそれだけの魅力があるということではないだろうか。県外というのは、おそらく日本全国から(最近は外国からも)の訪問客と考えられ、遠くから来る参拝者も多いに違いない。多くは「わざわざ」来る人たちであり、伊勢方面の他の観光地も回る人が多いと考えられるが、第一の目的は伊勢神宮の参拝であろうと推測する。御礼目的の参拝なのか、御利益を求めての参拝なのか、参拝の目的はそれぞれあるはずだが、ここに来て参拝をすること自体が目的なのだろうと考える。

それに対して、近くに住む人(地元の人たち)は、少し感覚が違うのかもしれない。伊勢神宮が身近な存在として親しまれているところであり、参拝客をお迎えし受け入れる側として日常を過ごしている人たちである。気が向いたときにいつでも行けるという心理的な近さの認識があると思われる。Aさん自身も、伊勢神宮が身近にありすぎて、生活の一部と化しているような雰囲気が見られた。

質問項目④の「伊勢神宮のことをどのように感じているか。また、自分自身にとってどのような存在か。」に対して以下のように語られた。

こちらに来る前から、すごいところだというのはなんとなく知っていたのですが、さっき申し上げたように、初めて伊勢神宮にお参りしたのが、高校の時の、こちらの大学のオープンキャンパスに来たときでした。すごく広くて、うっそうとしていて、なんかこうすごく神聖などころだな、荘厳なところだなというのがまず感じたことです。でそれから、大学に入って、勉強していくうちに、やっぱり伊勢神宮は、すごいところだというのが、分かってきて…でも、分かってきたと同時に、よくお参りに行っているところなので、すごく近寄りがたいという感じになるようなところではないです。すごいけれど、ちかい、親しみを持てるところと思います。

下線部の部分に書かれているように、Aさん自身、伊勢神宮に対して、神聖であり、荘厳であるにも関わらず、親しみ深い、距離感が近いと感じているようであった。それが、伊勢神宮について学べば学ぶほどその神秘さや神聖さを感じている。それでありながら、距離が近いというように、いつでもそばにいるような、存在ではなかろうか。

さらには、質問項目⑤「伊勢神宮以外で定期的に奉仕している神社はあるか、あるとすれば、伊勢神宮と比べてどのような違いがあるか」との質問に対して以下のように語った。

まず、伊勢神宮との違いですが、やはり神宮はおみくじがないのが特徴的だなと思います。それは、やっぱり、自分のことを占う場所ではないから、という風に説明されるのですが、本当にそうだなあ、と思います。賽銭箱もないですし。お賽銭のところに白い布を敷いていますが、本当は、あれも元々なかったらしいのですが、どうしても参拝者が小銭を投げていくものですから、仕方なく敷いたと聞いています。

やっぱりこの神宮というのは、他の神社とかだと、個人的なお祈りをしに行くこともあるのですが、私が伊勢神宮に行くと、なんていうのでしょうか、あのご本殿の前に立つと、なんかもうそんなこと思っていられないという感じになりますね。なんかこう、本当に無心で手を合わせるというか、でも無心で手を合わせるというのは、なんか、神様にとっては無言電話みたいなものかなという気がしなくもないです。特に伊勢神宮は、他の神社と比べても、そんな感じになるかなと思います。

二重線部からは、神聖な、荘厳な、圧倒されるといったような印象が受け取れる。伊勢神宮について勉強し、その偉大さを知っているAさんだからこそ感じられることではないだろうか。むしろ、思わなくても、いつも見ていてくれるといったような感覚さえ読み取れなくもない。

質問項目⑥の「伊勢神宮に祀られている神様との関係をどのように感じているか」との質問に関して、以下のような語りがあった。

あの外宮の神様はご存知の通り食べ物の神様ですけれども、神職課程だと…(資料を探しに行く)、こういう歌を…(資料を指しながら)食前食後感謝の和歌、というものを、毎回ではないですけれども読むことがあって、それで、食事の後には、「豊受の神の恵みを思へ世の人」、という風に歌うんですよ。やっぱりその、食べ物の神様のトップといえばトップなので、そういうことに感謝する、というのは教えられてきましたし、漠然と、普段も漠然とそう思っているかな、という感じです。それで、内宮の方の天照大神は、こっちの食前の方だと、「天照日の大神の恵み得てこそ」と読んで、食べ物の神様である外宮の神様もそうなんですが、やっぱり天照大神は太陽の神様であるので、その太陽の恵みがあるからこそ、すべての生き物とか植物とかが、ちゃんと生きていられるんだ、という感じで、それもなんか漠然とそんな感じかな、と思っています。なんかあんまりこうお寺の修行とかみたいに、毎日ガチガチに生きている訳ではないです。

最後の一文にあるように、お寺の修行のようではなく、日々の生活を土台として、その中に神様への感謝を溶け込ませているような、そんな感じ。日々なんとなく心において、生活しつつ、ふとした時に思い出す、といった感じである。

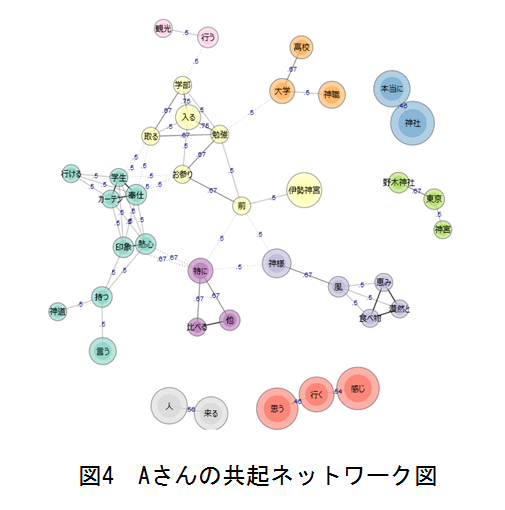

Aさんのインタビューでの発話について、テキストマイニングの手法を用いて分析を行った。分析は、樋口耕一氏のKH Coderを用いた。Aさんのインタビューでの回答について、「感動詞」を除外した抽出語について、共起ネットワークを作成した。

共起ネットワークとは、「出現パターンの似通った語、すなわち共起の程度が強い語を線で結んだネットワーク」(樋口、2014)である。すなわち、円が大きければ大きいほど、その語の出現回数が多く、線が太ければ太いほど共起関係があることを示している。色は、比較的強くお互いに結び付いているグループを示す。また、線上に書かれている数字は、jaccard係数を示している。Jaccard係数は、例えば、語Aと語Bの共起の程度であれば、(語Aかつ語Bが含まれる文の数)÷(語Aまたは語Bが含まれる文の数)で求められる。また、数字は0~1をとり、1に近づくほど共起関係が強いことを示す。

なお本分析は、信仰の在り方を分析解釈するということではなく、発話のなかで見られた述語の抽出ということで、あくまで参考資料として提示しておく。したがって、分析結果自体には、本研究の趣旨とはあまり関係の無いまとまりも見られたので、本研究の趣旨と関連のありそうな部分のみコメントしておく。以降の他の事例も同様である。

黄色く塗りつぶされている部分が「伊勢神宮」と共起関係にある部分である。特に、この部分には、「勉強」や「学部」と言った、Aさんの現在の大学院生という部分を表している。また、その他に「お参り」という言葉も見られることから、Aさんにとっての伊勢神宮は、神職の勉強をしているという面と、お参りに行くという面の二面あると推測できる。