フローは,最適経験の中で生じる状態である。そして最適経験とは,現在立ち向かっている挑戦に自分の能力が適合している時に生じる感覚である(Csikszentmihalyi,1990)。このような感覚は,どの活動においても発生するが,専らフロー経験を生み出すために構造化されている活動,すなわち,フロー活動においてよく発生する(Csikszentmihalyi,1975)。フロー活動とは,楽しい体験を生むことを基本機能としており,大きく四種類に分類される(Csikszentmihalyi,1990)。アゴーン(agon)はスポーツや競技のように,競争を主な特徴とする活動であり,アレア(alea)はさいころやビンゴのような運試しのような活動である。また,イリンクス(ilinx)は通常の感覚を攪乱することによって意識を変えてしまう活動であり,ミミクリー(mimicry)はダンスや演劇のように代理の現実が創り出される一群の活動である(Csikszentmihalyi,1975)。これらの四つの活動の方向性は違うものの,すべてのフロー活動における共通点がある。それは,発見の感覚,人を新しい現実へと移行させる創造的感情である(Csikszentmihalyi,1975)。Csikszentmihalyi(1975)は,その感情が人の能力をより高い水準へと押し上げ,自己を成長させるとし,この自己の成長がフロー活動の基本にあると述べている。

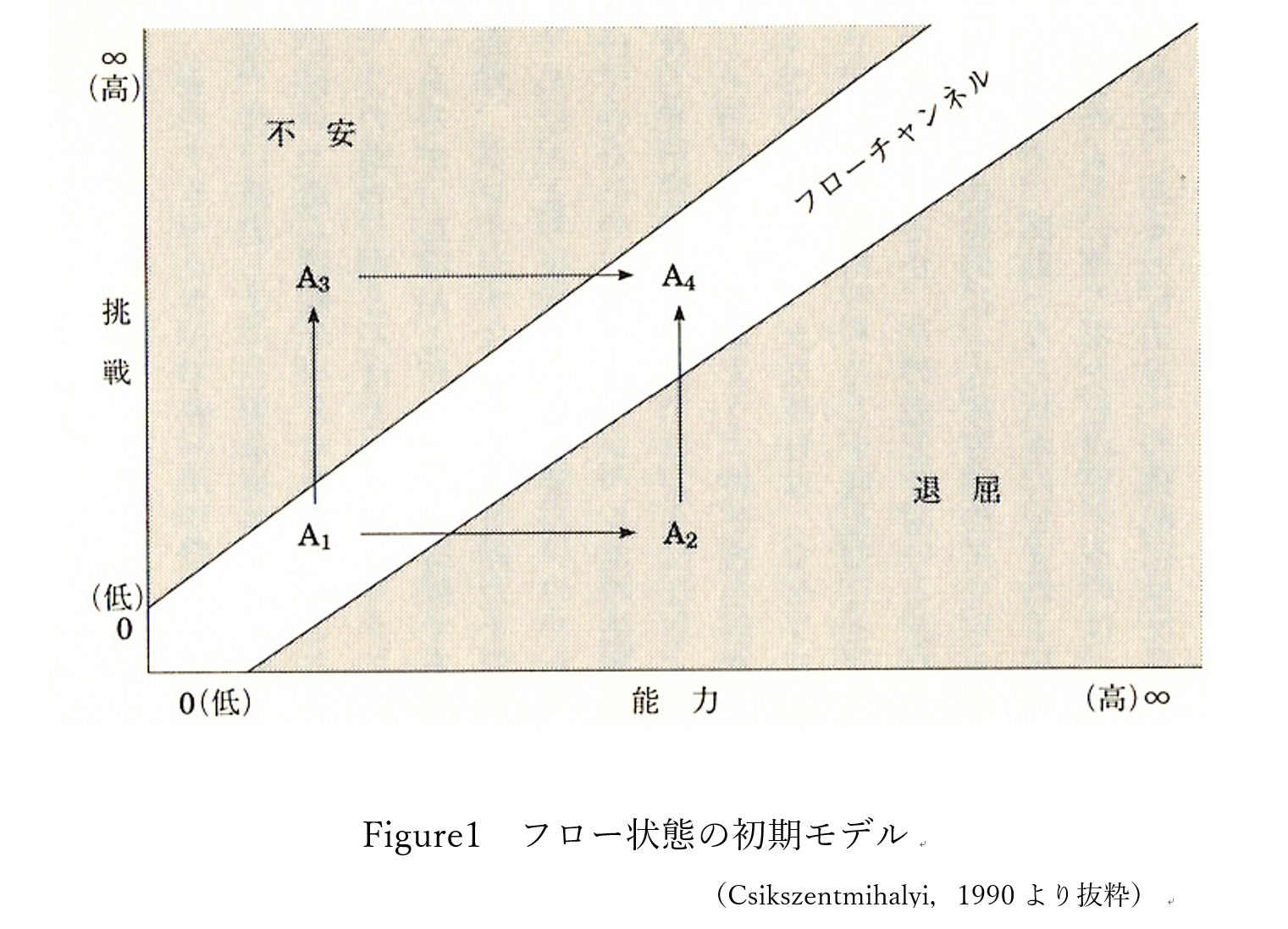

フローの経験の特徴としてもあったが,フロー状態に入るために最も大切なことは能力と挑戦の水準が均衡していることである(Csikszentmihalyi,1975)。しかし,実際の行為能力の水準と実際の挑戦水準が均衡していることが重要なのではない。自己が知覚する能力水準と知覚する挑戦水準の均衡が保たれることが重要となる(Csikszentmihalyi, 1975/1990)。能力水準と挑戦水準の均衡が保たれればフロー状態に入れるが,人は同じことを同じ水準で楽しみ続けることはできない(Csikszentmihalyi,1990)。なぜなら,人が同じ水準で活動をしていると自己の能力水準が高まったり,挑戦する水準が高くなったりと,能力水準と挑戦水準の均衡が崩れやすいからである(チクセントミハイ・ナカムラ,2003)。

Figure1で示した通り,能力水準と挑戦水準が均衡した状態(A₁)から,能力が高まると人は退屈さを感じ(A₂),フロー状態から外れる。また,均衡した状態から,さらに難しい課題に挑戦すると人は不安を感じ(A₃),フロー状態ではなくなる。このような退屈さや不安を感じている状態は望ましい状態ではないため,楽しさへの欲望で能力水準や挑戦水準を引き上げ,再びフロー状態(A₄)に入ろうとする。A₁とA₄はともにフロー状態であるが,A₁よりA₄の方が複雑であり,楽しい経験である(Csikszentmihalyi,1990)。しかし,A₄も安定しているわけではなく,またすぐに均衡が崩れ,さらに高い均衡状態でのフローへと入る。このように繰り返すことで成長する過程がフローの発達モデルである(Csikszentmihalyi,1975)。

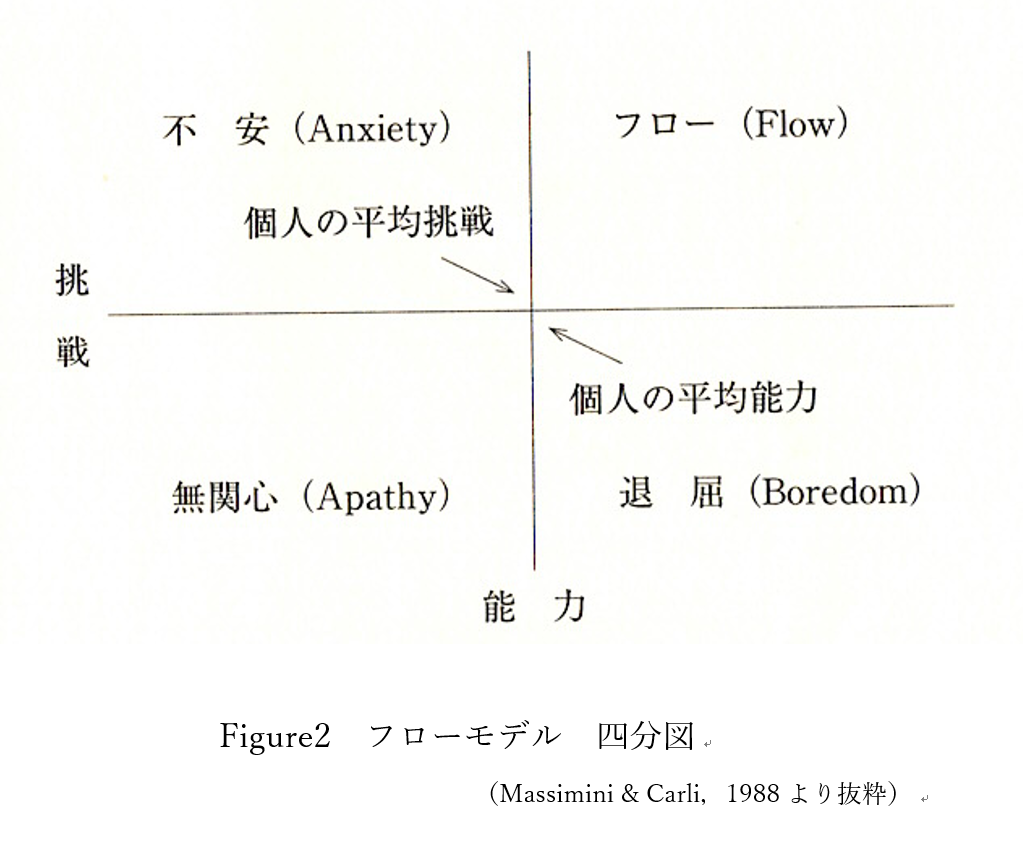

しかし,チクセントミハイ・ナカムラ(2003)はフロー概念に内在するのは能力の伸長ということであり,行為のために最低限の機会しか提供しない活動は,たとえ知覚した挑戦と能力のつり合いが取れていてもフローには入らないと述べている。つまり,低い挑戦水準と低い能力水準の均衡が取れていても最適経験としては経験されないということである。そして,チクセントミハイ・ナカムラ(2003)は,日常生活の中で遭遇する平均的な行為の機会より高い水準の挑戦を知覚し,それに取り組むために十分な能力を持ち合わせたときにフローを経験すると述べている。また,チクセントミハイ・ナカムラ(2003)によると,Massimini & Carli(1988)が能力と挑戦の水準を個人の平均よりも高いのか,低いのか,によって経験の質を四つに分類したと述べている(Figure2参照)。初期モデルと同様,高い能力―低い挑戦の場合は退屈を感じ,低い能力―高い挑戦の場合は不安を感じる。そして,高い能力―高い挑戦で釣り合っているときはフローを感じ,低い能力―低い挑戦の状態はフローと反対の状態である無関心を感じる(Massimini & Carli,1988)。

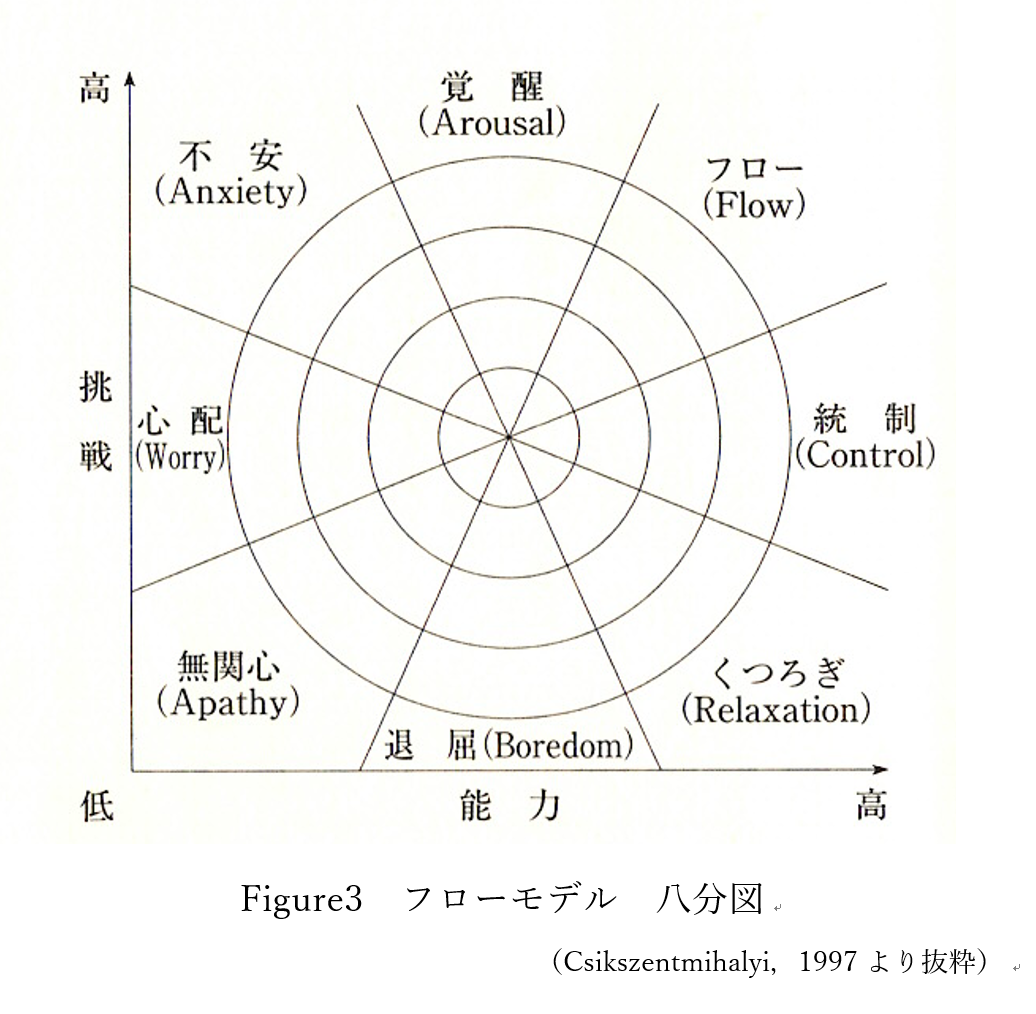

チクセントミハイ・ナカムラ(2003)によると,Massimini & Carliがその後も研究を続け,四つの経験から八つの経験のチャンネルに区分することによって,より細かく経験を分類したと述べている。つまり,Figure1やFigure2で示したモデルの中で,挑戦と能力の水準が個人の平均から遠ざかれば遠ざかるほど,経験の質は高まり,極限状態に近づくことを示している(チクセントミハイ・ナカムラ,2003)。そして,ESMなどの研究を進めるうえで,経験の質を測るための知覚された挑戦と能力の水準は,その人自身の平均的水準との関連で把握されなければならない(チクセントミハイ・ナカムラ,2003)。