4. 先延ばしの先行要因

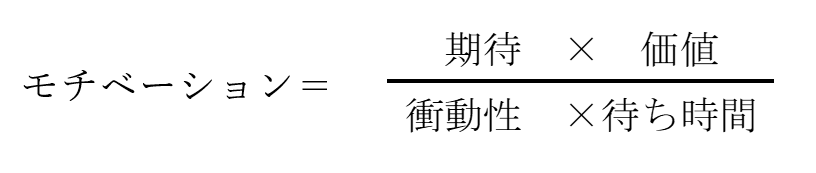

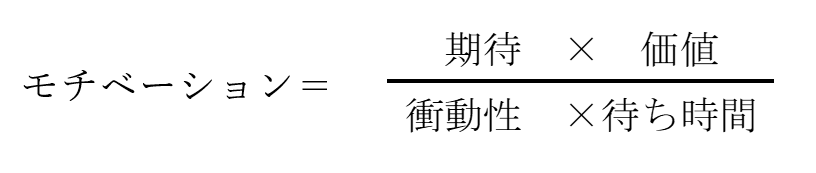

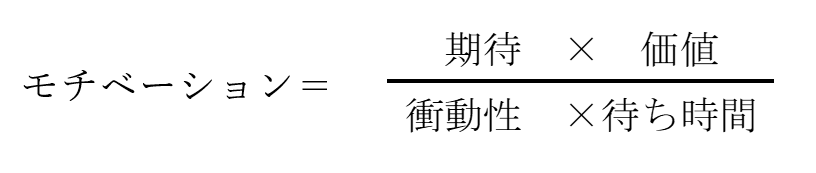

先延ばしの先行要因の研究は数多く存在しているが,Steel(2007,2011)は先延ばし研究の包括的なレビューとメタ分析を行った。それをふまえて,期待価値理論のモデルを拡張する形で,先延ばしを新たに含めたモチベーションのモデルを以下の式の形で示した点が注目される。

期待(expectancy)には先延ばしの先行要因のひとつである自己効力感が含まれている。課題に対して「自分はできる」という自信の度合いであり,自信が高ければ高いほどモチベーションも高くなる。逆に自信が乏しくて課題の達成をすぐに諦めてしまう人は,モチベーションが低くなる。また,失敗経験が多い人は期待が低くなる傾向がある。価値(value)には先延ばしの先行要因である課題嫌悪と達成動機が含まれている。出された課題に見出す興味や関心,楽しさの度合いであり,その課題が自分にとって興味深いものであればあるほどモチベーションは高くなり,つまらないと感じれば感じるほどモチベーションが低くなる。あまり勉強が好きでない学生や課題が出されている教科,科目に興味を持てない学生は課題レポート作成のモチベーションが低くなる。待ち時間(delay)は報酬が手に入るまでにかかる時間である。一般的には待ち時間が長いほどモチベーションが低くなる。衝動性(impulsivity)は報酬の待ち時間の長さに対する感度であり,先延ばしの強力な先行要因である。衝動性が高い人は現在を重要視し,将来を軽視する度合いが高いため,待ち時間が長くなるにつれてモチベーションが低くなる度合いが高い。

また,パーソナリティは様々な行動に影響を及ぼすことが分かっている。そのため先延ばし行動の背景にもパーソナリティが深く関連していると考えられる。遅延傾向とは,早く寝なければ明日の朝起きることがつらいと分かっていてもついつい夜更かししてしまう,返事をしなければならないメールの返信を後で返そうと思って先延ばしにしてしまうなど,全て日常生活の中で様々な形で観察されるため,個人の中の安定した性格特性が関わっていることが明らかにされている(古屋,2017)。

そこで本研究では,先延ばしの先行要因として考えられるBig5性格特性に着目して検討を進める。

←back/next→