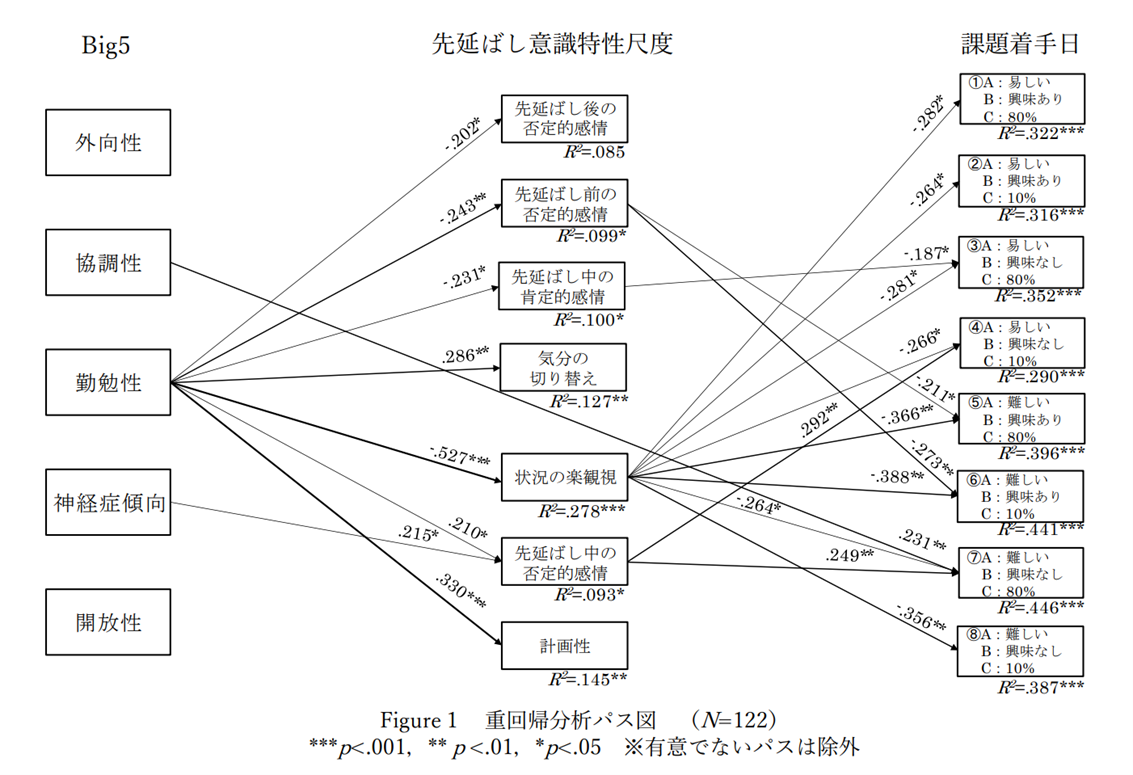

Big5の下位尺度「外向性」,「協調性」,「勤勉性」,「神経症傾向」,「開放性」と先延ばし意識特性尺度の下位尺度「先延ばし後の否定的感情」,「先延ばし前の否定的感情」,「先延ばし中の肯定的感情」,「気分の切り替え」,「状況の楽観視」,「先延ばし中の否定的感情」,「計画性」をそれぞれ独立変数に,課題着手日に関する質問の下位尺度「条件1(A:易しい,B:興味あり,C:80%)」,「条件2(A:易しい,B:興味あり,C:10%)」,「条件3(A:易しい,B:興味なし,C:80%)」,「条件4(A:易しい,B:興味なし,C:10%)」,「条件5(A:難しい,B:興味あり,C:80%)」,「条件6(A:難しい,B:興味あり,C:10%)」,「条件7(A:難しい,B:興味なし,C:80%)」,「条件8(A:難しい,B:興味なし,C:10%)」をそれぞれ従属変数にして重回帰分析を行った(Figure1)。なお,独立変数は強制投入法により投入した。

その結果,「協調性」から「条件7(A:難しい,B:興味なし,C:80%)」に対して有意な正の影響がみられた(β=.231;p<.01)。「先延ばし前の否定的感情」から「条件5(A:難しい,B:興味あり,C:80%)」,「条件6(A:難しい,B:興味あり,C:10%)」に対して有意な負の影響がみられた(順にβ=-.211;p<.05,β=-.273;p<.01)。「先延ばし中の肯定的感情」から「条件3(A:易しい,B:興味なし,C:80%)」に対して有意な負の影響がみられた(β=-.187;p<.05)。「状況の楽観視」から「条件1(A:易しい,B:興味あり,C:80%)」,「条件2(A:易しい,B:興味あり,C:10%)」,「条件3(A:易しい,B:興味なし,C:80%)」,「条件4(A:易しい,B:興味なし,C:10%)」,「条件5(A:難しい,B:興味あり,C:80%)」,「条件6(A:難しい,B:興味あり,C:10%)」,「条件7(A:難しい,B:興味なし,C:80%)」,「条件8(A:難しい,B:興味なし,C:10%)」に対して有意な負の影響がみられた(順にβ=-.282;p<.05,β=-.264;p<.05,β=-.281;p<.05,β=-.266;p<.05,β=-.366;p<.01,β=-.388;p<.01,β=-.264;p<.05,β=-.356;p<.01)。「先延ばし中の否定的感情」から「条件4(A:易しい,B:興味なし,C:10%)」,「条件7(A:難しい,B:興味なし,C:80%)」に対して有意な正の影響がみられた(順にβ=.292;p<.01,β=.249;p<.01)。

よって,協調性が高いと,Big5性格特性の項目で示されているように,人に気を使い優しい特徴を持ち,一部の課題に対して先延ばしを行いづらいことが示唆された。協調性が高いと難しく,興味の内容であるが,成績に80%反映されるという一番望まない課題に対して,提出できずに協調を乱したくない,先生との関係を乱したくないなどの考えから余裕を持って行いたいと思って課題に早く着手するのではないかと考えられる。

課題に取り組む前に気が重くなる人は,内容に興味はあるが課題が難しい場合に先延ばしをすることが示唆された。課題に取り組む前から嫌でたまらない気持ちになったり,イライラしたりしてしまうと課題に対してモチベーションが上がらず,ネガティブな感情を抱いたまま課題に取り組むというやる気を見出せないのだろうと考えられる。

また,課題をせずにいても開放感を感じる人は,課題が簡単で内容に興味はないが,成績に80%含まれる課題の場合先延ばしすることが示唆された。やらなければならないことを理解していても,その間に遊びの予定を入れたり,一度目をそむけたりすると課題のことを忘れられ,束の間の安心感を覚えるため課題の途中でも課題から離れることを自ら選択するのだろうと考えられる。

見通しが甘く,どうにかなるだろうと思っている人は,どのような課題に対しても先延ばしをすることが示された。楽観的な考えから焦りを感じず,時間はあるだろうと計画を立てずに,ギリギリでも大丈夫だと思って過ごしているため,やらなければならないことにすぐに取り組むことが出来ずに先延ばししてしまうと考えられる。

そして課題をやっていないことに気づいたときに焦りや後ろめたさを感じる人は,興味のない一部の課題に対して先延ばしを行いづらいことが示された。やっていないという焦りや後ろめたさは,ずっと引きずりたくないためさらに課題をやらずにいるという選択を起こしづらく,後悔をする前に今やらなければならないと感じて行動に移すのだろうと考えられる。