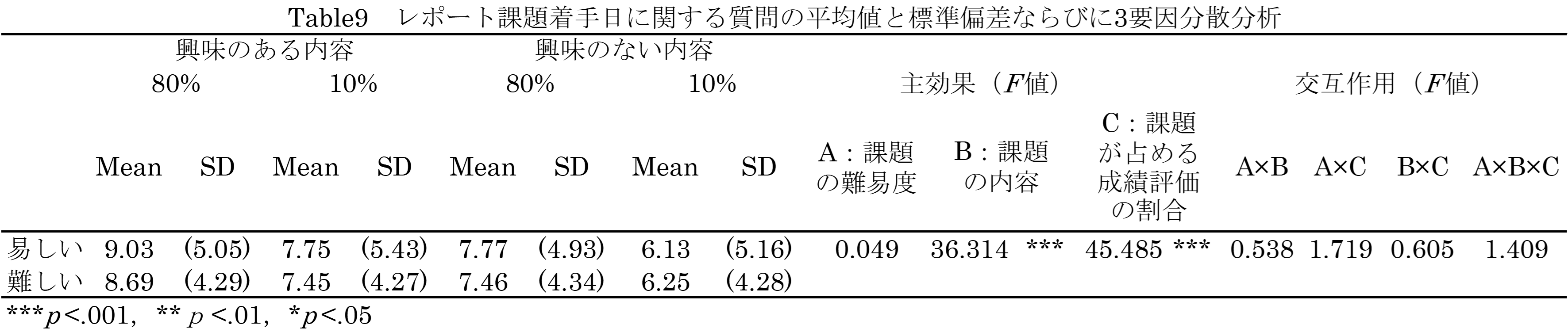

課題の条件によって,課題着手日の早さにどのように影響を及ぼしているのか検討するために,平均値と標準偏差を算出した(Table9)。また,課題の難易度,課題の内容,課題が占める成績評価の割合のそれぞれの課題の条件がどのように課題着手日の早さに影響を及ぼしているのか検討するために,課題の難易度(2水準・対応あり)×課題の内容(2水準・対応あり)×課題が占める成績評価の割合(2水準・対応あり)の3要因分散分析を行った(Table9)。

そして3要因分散分析の結果,課題の内容(興味のある内容or興味のない内容),課題が占める成績評価の割合(80%or10%)において0.1%水準の有意な主効果がみられた(順にF(1,114)=36.314;p<.001,F(1,114)=45.485;p<.001)(Table9)。多重比較の結果,課題の内容が興味のある内容の場合が,興味のない内容の場合よりも0.1%水準で有意に高い結果が得られた(Table9)。また,課題が占める成績評価の割合が80%の場合が,10%の場合よりも0.1%水準で有意に高い結果が得られた(Table9)。なお,いずれにおいても交互作用は見られなかった。よって,課題の内容が興味のある内容であるか興味のない内容であるか,および課題が占める成績評価の割合が高いか低いかという条件によって,課題着手日の早さが異なるということが示された。課題の難易度に対しては主効果が見られず,課題が易しいか難しいかという条件は,課題着手日の早さに影響を及ぼしにくいということが示された。したがって,課題着手日の早さに影響を与えている課題の条件としては,興味のある内容であるかどうか,成績にどの程度反映されるかという2つの場合だと考えられる。

条件1,条件5は平均値が特に高くなり(順にMean=9.03,8.69),これらの課題では早めに取り組み始めることが明らかとなった。共通点としては,興味のある内容の課題かつ,課題が占める成績評価の割合が80%と高い場合であるということだ。つまり,難易度に関わらず,興味があり,成績にも大きく関わる課題については先延ばしをしづらい傾向があることが示された。また,条件4と条件8は平均値が特に低く(順にMean=6.13,6.25),これらの課題に取り組み始めるのは遅くなることが明らかとなった。条件4は課題の内容は易しいものの,興味のない内容かつ課題が占める成績評価の割合が10%,条件8は課題の内容が難しくかつ興味もない内容,そして課題が占める成績評価の割合も10%というように,興味のない内容でかつ成績への反映度も低いと課題に対してモチベーションが上がらないと考えられる。そして興味のある内容かつ課題が占める成績評価の割合が10%の条件よりも,興味のない内容かつ課題が占める成績評価の割合が80%のときに平均値が高いことから,成績の反映度が課題着手日の早さに大きく関係していると考えられる。山本・菅(2019)は,課題の各条件と課題に取り組み始める人の関係を見てみると,最も早く取り組み始める傾向がある条件は,成績評価の割合が80%を占める場合であることを示している。本研究でも課題の各条件の中で,課題が占める成績評価の割合が80%の課題において,10%のときよりもほとんど平均値が高いという結果となったため,山本・菅(2019)の結果を支持するものとなった。したがって,課題着手日には,その課題が占める成績評価の割合が最も影響することが明らかとなった。そして条件1,条件2,条件4については標準偏差が高くなったため(順にSD=5.05,5.43,5.16),個人によってばらつきが大きいことが分かった。