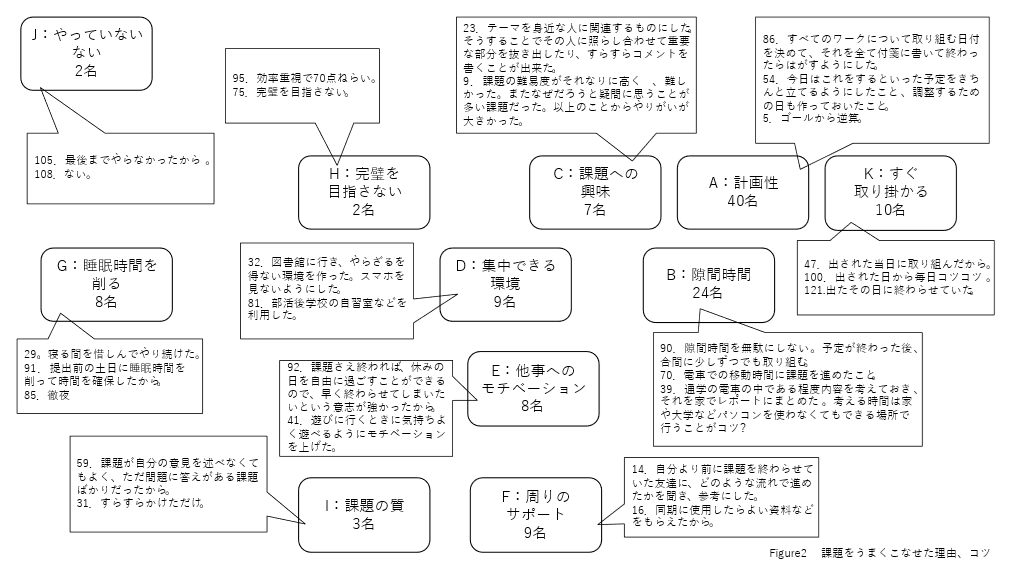

課題を上手くこなすコツの違いによって,Big5個人特性や個人の先延ばし意識とどのような関連があるのか検討するために,記述の内容から課題を上手くこなせた経験についてカテゴリー分けを行った。カテゴリー分けにあたっては,KJ法(川喜田,1967)のグループ編成の手続きに従い,類似した記述同士をまとめていく形で,122名のうまくこなせた理由やコツについての記述を11のまとまりに分類した(Figure2)。それぞれのまとまりについて,記述の中に共通してみられる語句を参考に命名した。

「計画を立てて毎日継続的に少しずつ進めた」,「早めに見通しを立てて早めに行動したから」,「今日はこれをするといった予定をきちんと立てるようにしたこと,調整するための日も作っておいたこと」,「ゴールから逆算」などの記述が見られた40名の回答を「A:計画性」と命名した。

「隙間時間を無駄にしない。予定が終わった後,合間に少しずつでも取り組む」,「電車の移動時間に課題を進めたこと」,「通学の電車の中である程度内容を考えておき,それを家でレポートにまとめた。考える時間は家や大学などでパソコンを使わなくてもできる場所で行うことがコツ?」などの記述が見られた24名の回答を「B:隙間時間」と命名した。

「内容に興味を持つようにした」,「課題の難易度がそれなりに高く,難しかった。またなぜだろうと疑問に思うことが多い課題だった。以上のことからやりがいが大きかった」などの記述が見られた7名の回答を「C:課題への興味」と命名した。 「なるべく研究室に行くことで強制的に課題に取り組む環境を作ることを早いうちから意識した」,「図書館に行き,やらざるを得ない環境を作った。スマホを見ないようにした」などの記述が見られた9名の回答を「D:集中できる環境」と命名した。

「課題さえ終われば,休みの日を自由に過ごすことができるので,早く終わらせてしまいたいという意志が強かったから」,「遊びに行くときに気持ちよく遊べるようにモチベーションを上げた」などの記述が見られた8名の回答を「E:他事へのモチベーション」と命名した。

「自分より前に課題を終わらせていた友達に,どのような流れで進めたかを聞き,参考にした」,「同期に使用したらよい資料などをもらえたから」などの記述が見られた9名の回答を「F:周りのサポート」と命名した。

「寝る間を惜しんでやり続けた」,「提出前の土日に睡眠時間を削って時間を確保したから」,「徹夜」などの記述が見られた8名の回答を「G:睡眠時間を削る」と命名した。

「効率重視で70点ねらい」,「完璧を目指さない」の記述が見られた2名の回答を「H:完璧を目指さない」と命名した。

「課題が自分の意見を述べなくてもよく,ただ問題に答えがある課題ばかりだったから」,「すらすらかけただけ」,「成績の大半を占める。先生が評価を厳しいと脅す」の記述が見られた3名の回答を「I:課題の質」と命名した。

「最後までやらなかったから」,「ない」の記述が見られた2名の回答を「J:やっていない,経験がない」と命名した。

「出された当日に取り組んだから」,「出された日から毎日コツコツ」,「出たその日に終わらせていた」などの記述が見られた10名の回答を「K:すぐ取り掛かる」と命名した。

大きく分類すると,「A:計画性」,「B:隙間時間」が特に課題に対して最も良い取り組み方であると考えられる。

「A:計画性」では,事前に考える,計画を立てる,やるべきことを明確にするといった記述が多く見られたが,さらに「すべてのワークについて取り組む日付を決めて,それを全て付箋に書いて終わったらはがすようにした」,「ページにやる日を書いた」,「課題が出された当日に,いつから始めていつまでに終わらせるのかを決めてメモし,その期間内に必ず終わらせる。自分が決めた期間内に終わらなかった時を考えて,課題の提出期限を2日ずらしてメモしておく」などの記述が見られ,より細かく視覚的にも計画を把握し,終わったらはがして達成感を味わうということや,期限をずらしてメモするといった上手くいかない可能性の対応を考えておくことは非常に有効なやり方になるだろう。

「B:隙間時間」では,「隙間時間を無駄にしない。予定が終わった後,合間に少しずつでも取り組む」,「電車の移動時間に課題を進めたこと」,「通学の電車の中である程度内容を考えておき,それを家でレポートにまとめた。考える時間は家や大学などでパソコンを使わなくてもできる場所で行うことがコツ?」などの記述が見られ,通学の時間を活用すること,少しでも時間があるときに課題に取り組むこと,事前に頭の中で考えをまとめることなどは非常に有効な取り組み方であるだろう。

「C:課題への興味」は課題への興味を持つために自ら動いたり,勉強のやりがいを感じられていることから,課題の持つ重要性を自分なりに感じ取って行動するという動機づけとなっているため有効だと考えられる。中谷(2017)は,外発的動機づけを4つに分類しており、その中でもより内発的動機づけに近い,同一化的調整と統合的調整は望ましい動機づけの在り方と示している。回答として課題に対してやりがいがあると感じたり興味を持とうとするという記述が見られ,自分自身の興味や関心を向けて,それに沿って行動するという点で自律的な動機付けとなっているため,良い取り組み方のひとつと言えるだろう。

また,「D:集中できる環境」においても自分にとって合う方法を知っておくことで,課題への取り組みがスムーズにいくためとても良いコツである。遠藤ら(2014)は,周囲に他者がいる状況における作業性の向上が見受けられると示している。また,一人になれることが学習効果を及ぼすとも示している。特に大学生は「人がいる」,「一人になれる」という2つの対極的な欲求を満たすことができる場所を求めて,自宅や職場(学校)ではないサードプレイスに価値を見出して集中できる環境を整えるのだと考えられる。本研究でも「図書館に行き,やらざるを得ない環境を作った。スマホを見ないようにした」,「塾に通っていたから」などの記述が見られ,自宅や学校以外の場所に学習に適した環境を見出すことは有効だと考えられる。本研究で尋ねた経験の時期は小学校から大学まで幅広く,「部活後学校の自習室などを利用した」,「土日に友達と学校で課題を進めた」などの記述が見られたため,サードプレイスだけではなく学校を有効に活用することがコツのひとつと言えるだろう。

「E:他事へのモチベーション」においては,他事に楽しみを見出したり,他事に動機があるものの,そのモチベーションが課題という他の取り組みにも良い影響を及ぼしたりするという点で一つの良いコツであると考えられる。内発的ではなく外発的な動機付けであるが,目の前の課題だけであると動機づけを維持しづらくネガティブな感情を抱くことがあるため,大きな目標など終わった後にポジティブな感情を抱くことができるような他事へのモチベーションは,感情のバランスをとるという点で有効だと考えられる。「遊びに行くときに,気持ちよく遊べるようにモチベーションを上げた」,「旅行までに終わらせようと思ったから」という記述が見られ,楽しみが待っているという状況がポジティブな感情を抱かせて,課題をしなければならないというネガティブな感情をカバーしているのだと考えられる。徳田ら(2021)は内発的動機づけと外発的動機づけの相互作用を示し,外発的な要因からも高い動機づけがなされていることを示唆している。試験の目的や異文化交流の目的のための学習が,課題そのものの興味や楽しさを高める要因となるのだ。つまり,課題とは直接的な関係のない目的からの動機づけであったとしても,自発的な学習の動機になり得るということが考えられる。

また,「H:完璧を目指さない」においては,諦めているわけではないが,複数の課題があるときにそれぞれに注ぐ熱量を自分で考えて行動に移していくという意味でコツのひとつであると言えるだろう。

「F:周りのサポート」と「I:課題の質」においては時と場合によって異なると考えられる。課題が自分に合っていたためスムーズにできたり,周りのおかげでよい方向に働いたり,楽をするという悪い方向に働くこともある。コツのひとつではあるが,全ての場合においてよいコツとは言い難いと考えられる。

一方で,「G:睡眠時間を削る」においては徹夜や睡眠時間をなくすことで課題に取り組むという,健康を損なってしまう可能性がある点でよい課題の取り組み方とは言えないだろう。また,直前に焦って取り組むことで集中できて良いパフォーマンスを発揮できる人もいるかもしれないが,推敲する時間が無かったりして自分の持つパフォーマンスを発揮できない場合が多いのではないかと考えられる点からも良い取り組み方とは言えないと考える。

そして「J:やっていない,経験がない」については,うまくこなせた経験の理由とコツに対する答えとは異なるため,1つのグループとしてまとめた。

「K:すぐ取り掛かる」は先延ばしをそもそもしていないが,課題への取り組み方としては適切であり,推敲する時間も十分に取ることができるため課題をうまくこなすコツのひとつだろう。