一度決めたことは守り続けるルールに厳しい家族,どんな時でも全員で問題に取り組む家族など,家族には様々な形がある。そんな家族の形を家族ではない外部の人間が把握することは非常に難しい。しかし,様々な家庭の雰囲気や状況を知るための手段として家族機能尺度というものがある。家族機能尺度を用いて,実際にどのような家庭であるかを測る考え方として円環モデルというものがある。

立山(2006)によると,円環モデルとは,アメリカのOlson研究グループが作成した家族機能を測るためのモデルである。これまでは,家族関係やどの程度機能しているかについては家族以外が測ることが難しいとされていたが,アメリカではすでに臨床実践の場で用いることのできる多くの尺度が作成されており,その中でも最も注目されているのがOlson, D.H et al(1979)によって提唱された円環モデルとそれを測る家族機能測定尺度(Family Adaptability and Cohesion Evaluation ScalesⅢ,以下FACESⅢと表記する)であるという。

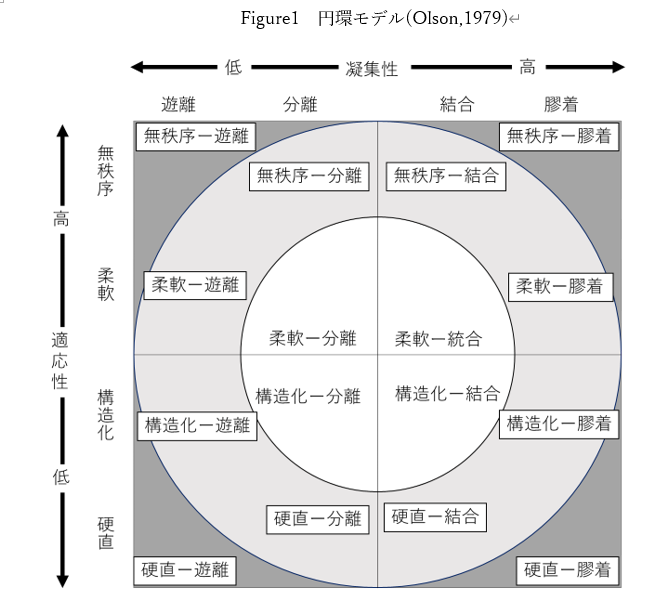

円環モデルは「凝集性」「適応性」「コミュニケーション」の3方向から測る(Figure 1)。凝集性は「家族成員間の情緒的絆」と定義されており,凝集性を測る項目は,家族の協力,信頼性,結びつき,共同性などから構成されている。凝集性は低い方から,「遊離」「分離」「結合」「膠着」の4段階に分けられる。適応性は「状況的・発達的ストレスに応じて,勢力構造や役割を変化させる夫婦・家族システムの能力」と定義されており,適応性を測る項目は,問題解決・発生時の役割の変化・柔軟性,子どもの尊重性,ルールの柔軟性などから構成されている。適応性は低い方から「硬直」「構造化」「柔軟」「無秩序」の4段階に分けられる。凝集性,適応性共に中程度のときに最も機能していると考えられており,極端に低すぎる,高すぎる場合には機能不全となりやすく,何らかの問題が起こりやすくなると考えられている。3つ目であるコミュニケーションは同情的,共感的,支持的なメッセージからなるポジティブなコミュニケーション技法,同時に矛盾する2つの命令を行うことを意味するダブルバインド,本心とは逆の言葉を発して皮肉を言う逆説的メッセージ,否定的な発言で構成されているネガティブなコミュニケーション技法の2つに分かれる。コミュニケーションは凝集性・適応性を促進させるものなので,円環モデルには図示されないという。

そのため,円環モデルでは凝集性・適応性のそれぞれ4つのレベルを組み合わせることによって,16タイプに分類している。さらに,この16タイプは3つの群に分けることができる。凝集性・適応性のどちらも中程度であるバランス群,極端と中程度の組み合わせである中間群,どちらも極端である極端群の3つの群に分かれる。バランス群の家族が最も機能的であり,極端群の家族が機能不全に陥りやすいと考えられている。