Ainsworth, Belhar, Waters & Wall (1978) は,乳児の愛着パターンをストレンジ・シチュエーション法を用いて,安定型,アンビバレント型,回避型の3タイプに分けた。そして,Hazan & Shaver(1987)はAinsworth, et al(1978)による3分類を参考にし,成人の愛着スタイルを測定する尺度を開発した。その後も3タイプに分けた愛着スタイルを測定する尺度が数多く作成されてきた。

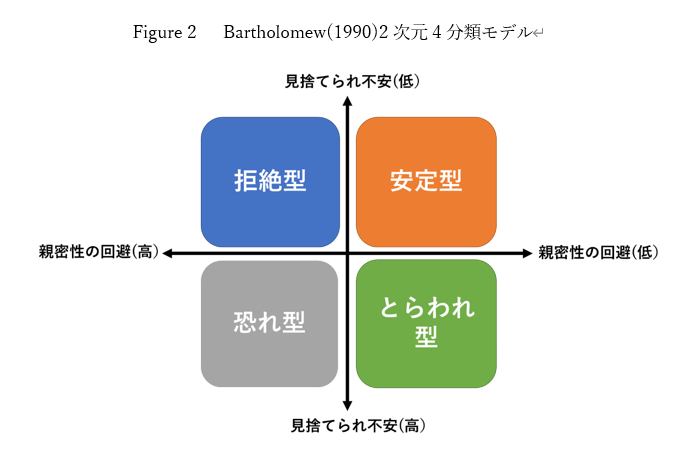

その流れの中で注目されたのがBartholomew(1990)の青年期の愛着スタイルは4つに分類されるべきという主張である。Bartholomew(1990)はBowlby(1969,1973,1980)のIWMは自己観と他者観から成るという点に着目し,「2次元4分類モデル」を提唱した。このモデルは自己観,他者観の2つのモデルをポジティブな状態とネガティブな状態に分け,各状態の組み合わせから,安定型(自己観,他者観ともにポジティブ),拒絶型(自己観がポジティブ,他者観がネガティブ),とらわれ型(自己観がネガティブ,他者観がポジティブ),恐れ型(自己観,他者観ともにネガティブ)に分けるものとしていた(Figure 2)。Bartholomew & Horowitz(1991)は各タイプについて,安定型は「簡単に人に親しくなることができ,人に頼ることに抵抗はなく,頼られてもかまわない,他者に受け入れられないなどの心配をしたことがない」,拒絶型は「親密な関係などないほうが落ち着く,必要なのは独立し自立していることで,誰にも頼らないし頼られたくない」,とらわれ型は「心から人と親密な関係を持ちたいと思うが,自分が望むほど他者は思っていないのではないかと考えてしまう」,恐れ型は「親しくなりたいが人を強く信頼出来ず,人に心を許したら自分が傷つくのではないかと心配してしまう」と記述しているという。また,Bartholomew & Horowitz(1991)は4タイプの愛着スタイルそれぞれの特徴が書かれた文章を被験者に読ませ,その中から自分に最も合うものを1つ選択させることで愛着スタイルを測定する「関係尺度」(Relationship Questionnaire,以下QRと表記)を作成した。

このように様々な愛着スタイル測定尺度が作成されていた中で,Brennan, Clark, & Shaver(1998)はこれまでに開発された14の愛着スタイル尺度に基づき,「親密な対人関係体験尺度(Experiences in Close Relationships inventory, 以下ECRと表記)」を作成した。ECRはQRのように2次元4分類モデルに基づいており,妥当性と信頼性が確認されており多くの研究者がこの尺度を用いているという(中尾・加藤,2004)。また,これまでは恋人を対象とした場合の愛着スタイルを測定していたが,中尾・加藤(2004)は一般他者を対象とした場合の愛着スタイルを測定できるようにECRの一般他者版(ECR-GO)を作成した。ECR-GOは「見捨てられ不安(Anxiety)」,「親密性の回避(Avoidance)」の2因子から構成される。「見捨てられ不安」は自己観,「親密性の回避」は他者観を反映している。「見捨てられ不安」「親密性の回避」は高ければ高いほど自己観・他者観が低くなる。