自己開示とは,「自分がどのような人物であるかを他者に言語的に伝える行為」であり,自身の性格や身体的な特徴,考え方や感じ方,経験など自身の性質や状態を表すことを他者に話すことである(榎本1997)。また,自己開示の意義として,①自己への洞察を深める。②胸の内に充満した情動を解放する。③孤独感を和らげる。④自分をより深く理解してもらう。⑤不安を低減する。といった5つの側面を挙げている。 安藤(1986)は自己開示の機能として,自身の感情を他者に開示することで気持ちが軽くなるようなカタルシスの機能を前提とした「感情表出」,自身の意見や感情をより明確に把握する「自己明確化」,他者との比較によって自身の自己概念を安定させる「社会的妥当化」,被開示者に自身が開示した情報が価値のあるものとしてとらえられる「報酬機能」,情報の共有の程度や開示する内容を操作することで被開示者との関係性を調整する「社会的コントロール」「親密度・プライバシーの調整」の6つを挙げた。なお,「感情表出」「自己明確化」「社会的妥当化」の前者3つは個人の内部の過程において重要な役割を果たす機能であり,「報酬機能」「社会的コントロール」「親密度・プライバシーの調整」の後者3つは対人関係において重要な役割を果たすと指摘した。また,親密化の過程における自己開示の役割としてAltman & Taylor(1973)の社会的浸透理論と受け手の特性の特性から考察を行った。社会的浸透理論によると,2者間の関係が発展するには双方が互いに開示する内容の「幅(breadth)」と「深さ(depth)」が増大していくことが明らかになり,受け手の特性として,認知した性格の類似性が高い人物,自己開示に対して反応のいい相手には自己開示が行われやすいことを示唆した。 このように,自己開示には自身の感情や認知,社会的立場などを明確化したり,気持ちの整理を行う個人の内部を整理する役割と,他者との親密化を図ったり,反対に関係性の進展を阻止する他者との関係性を調節する役割があることが明らかになっており,対人関係の発展において重要な役割を果たしている。

4-2.自己開示の質的側面

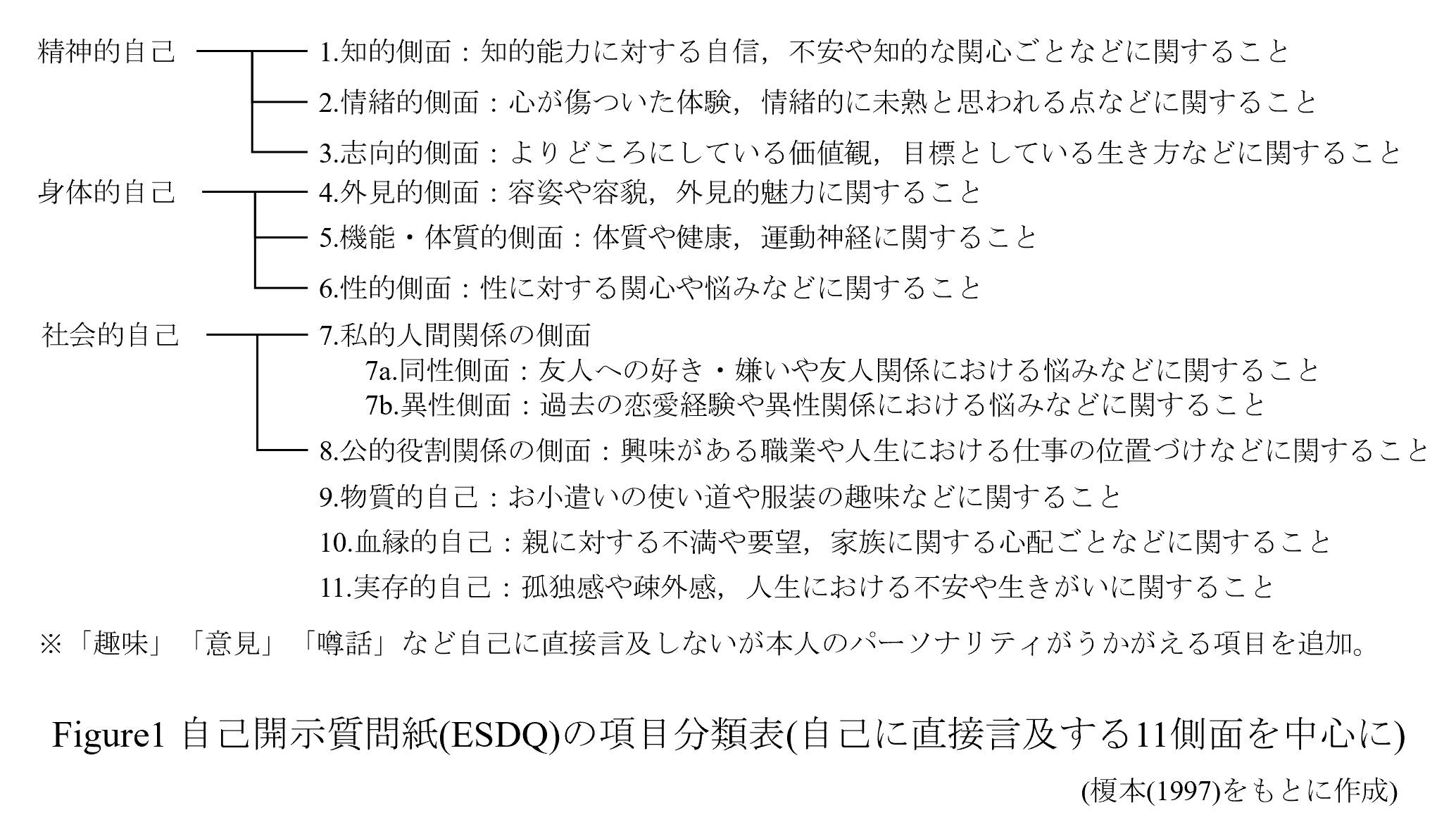

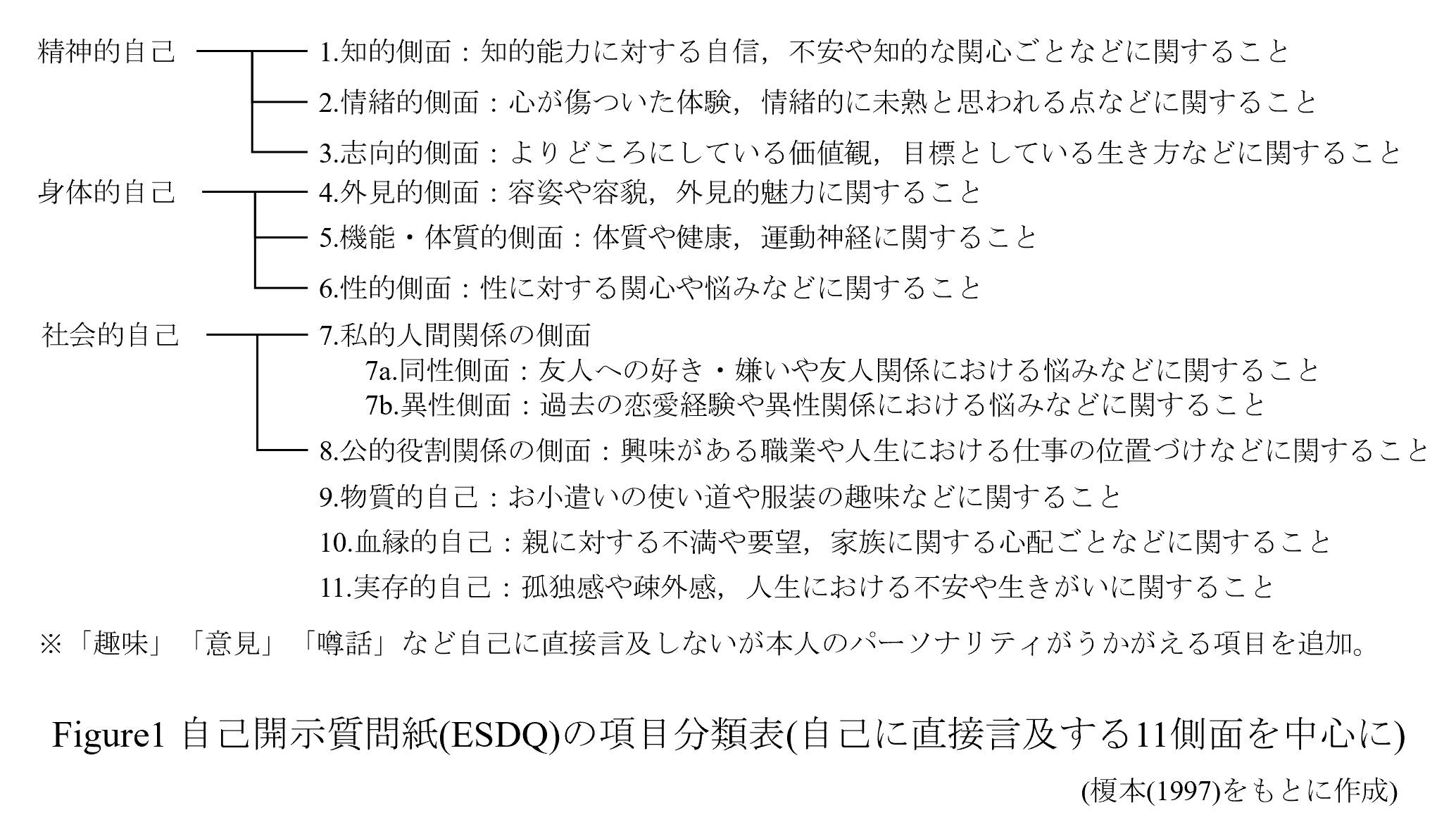

榎本(1997)は日本の文化に合わせた開示する自己の領域を分類した各側面4項目・11側面の自己開示質問紙(ESDQ)を作成した。主に自己に直接言及する11側面を中心に趣味,意見,噂話といった自身に関して直接表現するものではないが,自身のパーソナリティが反映される3つの話題が加えられている。自己の11側面の分類や内容についてはFigure1に示す。

榎本(1997)は自己開示には基本的な次元として,自己の領域や話題の分野をどの程度カバーしているかを示す「広がり」と「深さ」の2つがある。「深さ」については,単に合成得点として算出される点数で表されるものではなく,自己の核心に迫る深い内容は個人差の問題が生じ検討が難しいとしており,自己開示の内容ごとに深さを定義していない。嶋田・佐藤(1999)は,榎本(1997)の作成したESDQ45は自己開示の領域の因子分析や尺度の信頼性及び妥当性が十分に検討されていないことを指摘し,ESDQ45をもとに自己開示を数量化できる自己開示尺度を作成した。嶋田・佐藤(1999)は自己開示量のみならず,内容(質的な側面)に着目する必要性を主張し,質を表す指標として,自己開示された情報が開示者の自己の私的領域を表す程度である「内面性」を挙げ検討を行った。自己開示尺度の因子分析の結果,4因子が抽出され,因子ごとに内面性の高さと開示のされやすさについて考察を行った。

第1因子は人生観や生きがいに関する項目で「人生・生きがい」と命名された。「人生・生きがい」は,ESDQ45の「精神的自己の知的側面,志向的側面」「社会的自己の公的役割関係の側面」に相当し,内面性が最も高く,最も開示のされやすい因子であると提唱した。第2因子は生活の中で感じるストレス体験に近い出来事に関する項目で,「家族・生活」と命名され,第3因子は恋愛経験や自己の性や外見,私的な対人関係に関する内容の項目であり,「異性を中心とした人間関係」と命名された。「家族・生活」「異性を中心とした人間関係」は,ESDQ45の分類のうち「身体的自己の性的側面」「血縁的自己の側面」に相当し,このように2つの因子に分かれたのは,出来事の経験率といった個人差が反映されたからだと主張した。

これらの2因子「家族・生活」「異性を中心とした人間関係」は第1因子に次いで内面性が高く,かつ他者に最も開示されないとした。

第4因子は,ESDQ45の「趣味」「意見」「うわさ話」に相当し,自身に直接関係ない社会的に共通性の高い話題に関する項目で「社会的話題」と命名された。「社会的話題」は,内面性が最も低く,かつ他者に開示されやすい因子であると主張した。このように,内面性の程度の高い第1〜3因子と内面性の低い第4因子に弁別を行った。

丹羽・丸野(2010)は,「深層的な自己開示を行う際の情報には,自分の弱点や社会的に望まし くない側面のような否定的内容が含まれるようになり,特定の状況下の個々の行動よりも性格特性のような,不変的な情報が含まれるようになる」というAltman & Taylor(1973)の社会的浸透理論をもとに自己開示の深さのレベルを4段階で測定する尺度を作成した。最も浅いレベルⅠ「趣味」は一般的な自分の好みについてであり,レベルⅡ「困難な経験」は自分がこれまで経験してきたつらい出来事やそれらをどう乗りこえてきたかについてであり,自身のパーソナリティに直接言及しないが,現在のパーソナリティに何らかの影響を及ぼしているものである。レベルⅢ「決定的ではない欠点や弱点」は,未熟と思われる認知や情動についてで,自身がどんな人間であるか相手に伝えることになるが,それについて知られることで自身の評価が決まるほど重要ではないものである。レベルⅣ「否定的な性格や能力」は最も深い自己のレベルであり自身の性格や能力の否定的な側面である。レベルⅣは開示することによって相手に修復不可能なほど否定的に認識され,相手との親密な関係を崩壊させる危険性があるものであるが,それでもなお開示することは相手への絶大な信頼を示すことになると示唆した。

このように,自己開示の量だけではなく開示される内容の質つまり深さについては様々な分類が行われ,自身のパーソナリティに直接関係する内容や,開示することで自身の評価を下げるような内容は自己開示の内面性が高く,開示することへの抵抗感が強く,開示に至るには相手への信頼感が高い“親密な関係”を築いていることが前提になっていることが明らかになった。また,趣味・趣向などの自身を直接表現するわけでない内容は自己開示の内面性は低いが,開示がされやすく他者との関係を構成するために重要な役割を果たしていることが示唆された。本研究においても,自己開示の質的な側面に着目し孤独感との関係について検討を行う。

また,自己開示の開示量や開示される自己の領域に関して性差の検討が行われている。榎本(1997)では,中学生の身近な相手に対する自己開示として自己開示の側面別でも全体においても男子より女子の方が開示の総量が高いことを明らかにした。さらに,開示内容の性差についても検討を行った。その結果,男子では物質的自己の開示量が最も高く,精神的自己の知的側面,志向的側面が次いで高いことが示され,身体的自己の外見的側面,血縁的自己,実存的自己の開示度が低いと示唆した。女子では,社会的自己の私的側面の開示がとびぬけて高く,物質的自己,精神的自己の情緒的側面,身体的自己の外見的側面の開示度が高い。また男子同様に,実存的自己,血縁的自己の開示度は低いことが明らかになった。榎本(1997)は,この性差は性役割によるもの主張した。男子は「強くあらねばならず,弱音を吐くことを禁じられ,他者と競争的に対することを推奨される」のに対して,女子は「繊細さを要求され,他者と協調的に対することを推奨され,時に弱い側面を見せるのもかわいらしさとしてプラスに評価される」といった一般的な性役割観が女子の自己開示への抵抗を緩め,男子のそれを強めていると述べた。

嶋田・佐藤(1999)では,自己開示の各因子の性差を検討した結果,全体量としては男子より女子の方が開示量が多いことを明らかにした。第1因子の「人生・生きがい」,第2因子の「家族・生活」は男子より女子の方が開示量が多く,第3因子の「異性を中心とした人間関係」は女子より男子の方が開示量が多いことを報告した。また,内面性の低い第4因子の「社会的話題」については性差がみられなかった。

このように,対面状況における自己開示においては,女子の方が男子より全体的な開示量が多く,自身の内面に関与しないような浅いレベルの自己開示は性差がなく,自己開示の内容によっては男子の方が女子より自己開示量が多くなることが明らかになった。

4-3. 自己開示を行う相手との関係性

自己開示は,開示する相手との関係性によって開示量や内容の深さのレベルが異なる。

榎本(1997)では,心理的距離を「特に親しい友達」,「顔見知り程度の友達」,「知り合ったばかりの友達」の3つに分類し,それぞれの相手に対して開示する情報の質について検討を行った。その結果,「特に親しい友達」,「顔見知り程度の友達」,「知り合ったばかりの友達」の順に自己開示量が多く,どの相手にも趣味,意見,噂話の自己に直接言及しない3側面及び,物質的自己,社会的自己の公的役割関係は開示されやすく,精神的自己の情緒的側面,身体的自己の外見的側面と性的側面,血縁的自己は開示されにくいことを明らかにした。親しい間柄では自己のあらゆる側面の抑圧が緩み表面に出てきやすくなるが,個人の事情は異なるためコンプレックスになっている側面はいくら親しくとも中々表出しにくい可能性についても指摘した。

また,丹羽・丸野(2010)は,自己開示の深さを測定する自己開示尺度をもとに,自己開示を行う相手を同性で「初対面の人の場合」「すでに親しく今後さらに仲良くなりたい人の場合」の2つの状況で自己開示の深さがどのように異なるか検討を行った。その結果,いずれのレベルにおいても有意に初対面の人より親しい友達に対する自己開示が行われていることが明らかになった。また,レベルⅢ(決定的ではない欠点や弱点)・レベルⅣ(否定的な性格や能力)などの深い自己開示は初対面の人より親しい人に対してよく行われ,初対面の人には 深層的な自己の情報は開示されにくいことを明らかにした。また,初対面の人へのレベルⅡ「困難な経験」の自己開示は新鮮でその人を知るきっかけになる一方で,親しい友人へのレベルⅡの自己開示は,自慢や嫌味に聞こえる可能性があり,自身に対する相手の好意度が下がり親密な関係づくりが難しくなるため抑制され,レベルⅢのように自身の未熟な部分をさらけ出すことで相手に自身を理解してもらい関係性を発展させていくことができると示唆した。

対面状況では,心理的距離の近い親しい友達に対しての自己開示量が最も多く,開示される内容も深いというように,相手との関係性によって自己開示の深さを使い分けていることを示した。

一方,インターネットを介したコミュニケーションでは,佐藤・吉田(2008)は文字による会話状況下で自己の匿名性と他者の匿名性によって,自己開示の量に差があるのかについて検討を行った。その結果,自己の匿名性は不安感を低減し,不安感の低減により開示抵抗感の減少につながる可能性について主張した。また,インターネット上ではお互いが誰であるかを知らずとも同じ悩みを共有することで深い自己開示が行われると考察し,普段人に言えないような悩みや問題を抱えた人にとっては,インターネット上での自己開示の促進に影響を与える可能性を示唆した。よって対面状況では自己開示は男性より女性の方が多く行われるとされるが,SNS上においては匿名性によって自己開示の量に性差がみられないのではないかと考えた。

このように,SNS上の友人への自己開示は対面場面とは異なることが推察される。そこで本研究では,対面状況の友人とSNS上の友人に対して開示される内容に着目し検討を行う。